2025年6月23日

熨斗(のし)の 種類・違い・マナー・使い分け

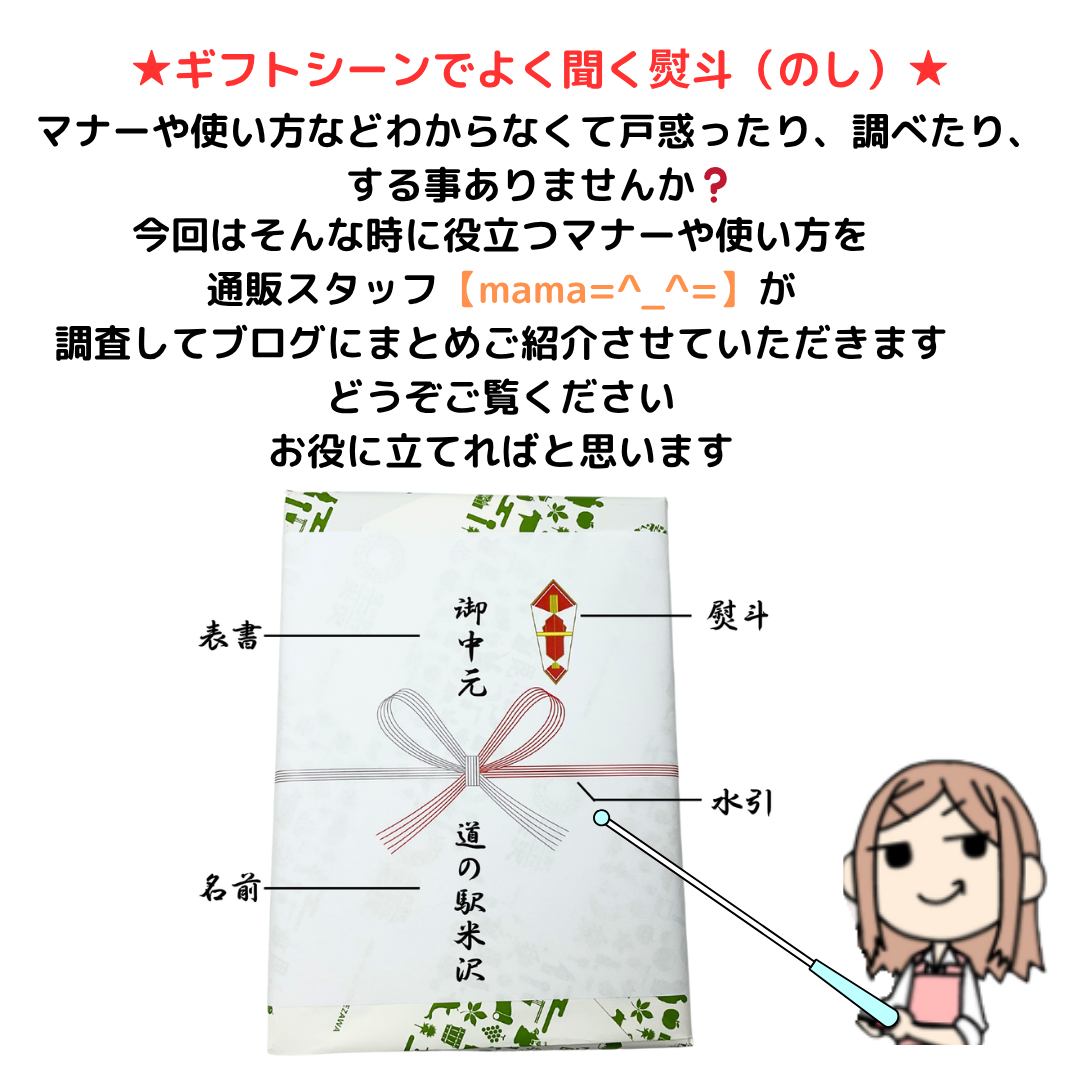

★ギフトシーンでよく聞く熨斗(のし)★

マナーや使い方などわからなくて戸惑ったり、調べたり、

する事ありませんか❓

今回はそんな時に役立つマナーや使い方を

ブログにしてご紹介してみます

お役に立てればと思います(mama=^_^=)

熨斗(のし)とは本来右上にある小さな飾りを示します熨斗(のし)は、日本の贈答文化において重要な役割を果たす飾りであり、特に慶事における贈り物に添えられます。元々は、あわびを薄く削ぎ、干した「熨斗鮑」が起源であり、これは生ものの象徴とされていました。古くは「贈り物=神仏へのお供え物」という考え方があり、贈答品に熨斗鮑を添えることで「お供え物として生ものを添えました」という意味を表していました。 熨斗の変遷時代が進むにつれて、熨斗鮑は簡略化され、現在では熨斗と水引が印刷された「熨斗紙(のし紙)」が一般的に使用されています。熨斗紙は、主に結婚祝い、出産祝い、内祝いなどの慶事のギフトシーンで用いられます。熨斗は贈り物の右上に位置し、贈り物の意義を示す重要な要素となっています。 熨斗の使用シーン熨斗は生もの以外の品物に添えるのが伝統的なしきたりですが、現代では熨斗紙を使うことが一般的です。熨斗紙には、贈り物の目的に応じた表書きが記載され、贈り主の名前も下段に書かれます。水引の結び方や色、紐の本数によって、使用するシーンが異なるため、注意が必要です。 このように、熨斗は日本の贈答文化において、贈り物の意義や気持ちを伝えるための重要な要素であり、長い歴史を持つ伝統的な慣習です。 |

|

蝶結び(花結び)★蝶結び(花結び)は、簡単にほどけて何度でも結び直せることから、「何度あってもよいお祝い事/贈答品」に使われます。 |

結び切り(固結び・本結び)★結び切り(固結び・本結び)は、1度結ぶと固くてほどけないことから、「繰り返さない方がよいお祝い事/贈答品」に使われます。 婚礼の贈答品や、傷病の快気祝いなどです。また、弔事も繰り返したくない出来事なので、香典返しなどにも結び切りが用いられます。 |

|

7本 |

|

|

5本 |

|

本数は3・5・7など奇数を使います。基本的には5本を使用しますが、高額な贈り物をする際に7本を用いるケースもあります

あわじ結び

あわじ結びも1度結ぶとほどけない結び方なので、結び切りと同じように「繰り返さない方がよいお祝い事/贈答品」に使われます。見た目が華やかで、両端を引くとより固く結ばれるため、結婚祝いで使うケースが多い結び方です。

………………………………………………………………………………………………………

熨斗を使わないシーン

熨斗を使わないシーン・弔事のとき

熨斗の前身である熨斗鮑は、生ものの代わりとして使われていました。そのため生鮮食品などの生ものを贈る際は、熨斗が不要とされています。

また、殺生を禁じているため生ものを供えてはいけないとされる仏前への供物にも、熨斗紙は不要です。弔事では水引のみ印刷された「掛け紙」を使うので気を付けましょう。

|

東日本

|

5本結び切り |

西日本

|